Wenn man Karten herstellt, trägt man ganz Unmassen von Informationen zusammen, die es verdient haben, aufbewahrt zu werden, auch wenn die Karte fertig ist. Diese werden dann hier in meiner Redaktionsakte „abgeheftet“. Themen hingegen, die eher keinen karteninhaltlichen Bezug haben (z. B. Hochwasser, Waldbrand, wie eine Böhmwanderkarte entsteht), sondern von eher allgemeiner Art sind, werden nicht hier verzeichnet, sondern unter der Rubrik Themen („was sonst noch unter www.boehmwanderkarten.de gehostet ist“).

Was gibt es eigentlich für Karten der Sächsischen Schweiz?

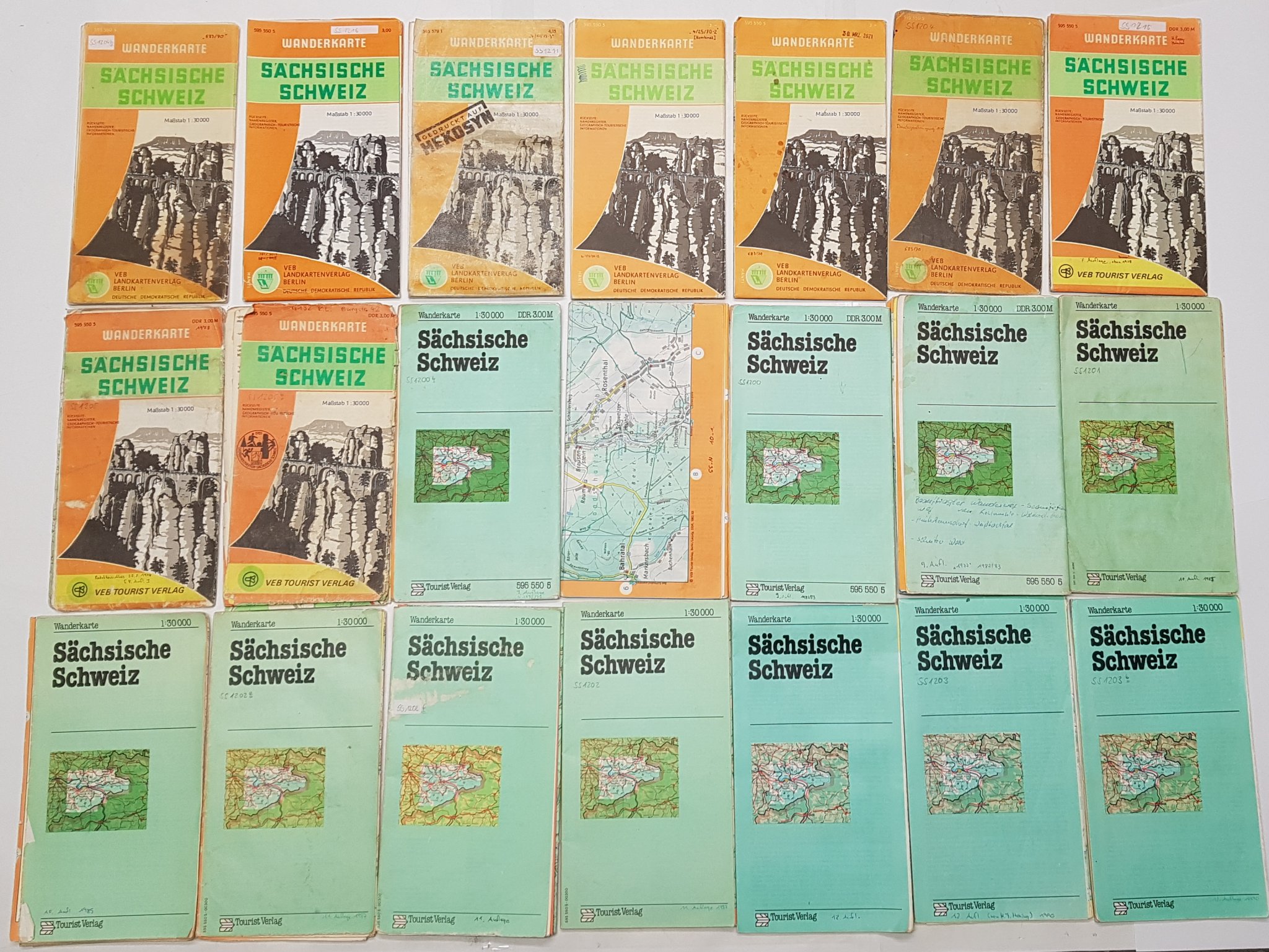

Wanderkarten gibt es schon über 100 Jahre, doch tatsächlich reicht die Kartengeschichte des Elbsandsteins noch viel weiter zurück.

Verzeichnis sämtlicher Karten der Sächsischen Schweiz, die von 1750 bis 1992 verlegt worden sind.

Braucht man, um den Mittelpunkt rauszukriegen

Jan Sebastian hat bei mir per Mail angefragt, wo denn der Mittelpunkt der Sächsischen Schweiz sei. (Grob hatte ich das schonmal ermittelt , aber das zählt hier nicht.)

Dazu muss man natürlich erst einmal die Grenzen der Sächsischen Schweiz feststellen, hier abgeheftet.

Dann erst kann man den Mittelpunkt ermitteln.

Malerweg, Fremdenweg, Wanderweg Eisenach-Budapest, Dichter-Musiker-Malerweg, Wanderweg der deutschen Einheit, Kammweg - da gibt es eine ganze Menge. Was es so alles für Haupt- und Fernwanderwege gibt, die durch die Sächsische Schweiz führen:

Zugang zur Sammelseite hier...

War ursprünglich hier abgeheftet, ist mittlerweile aber auf die Themenseiten Hochwasser umgezogen.

Nach Studie VCDB nachgestellt und hier abgeheftet.

1913 gab es Pläne, eine Zahnradbahn auf den Großen Winterberg zu bauen. 2013 gab es die ersten Höhenmodelle vom Landesvermessungsamt, damit musste ich mich gleichmal über eine Trassierung hermachen.

Nachtrag: 1913 stimmt nicht ganz, wie dann der Aufsatz „Technischer Fortschritt oder Landschaftsschutz – Projekte zu einer Bastei-Drahtseilbahn“ von René Misterek (Pirnaer Museumshefte, Band 14, 2015) gezeigt hat.

Dazu eine Liste aller bekannten Bergbahnprojekte der Sächsischen Schweiz von 1873 bis 2018.

Außer der Winterbergbahn 1913 gibt es noch einen Entwurf 11 (eine Standseilbahn), 2020 beim Aufräumen der Festplatte „wiederentdeckt“. Hier abgeheftet.

Es gibt sehr viele Quellen in der Sächischen Schweiz und natürlich trage ich alle Quellen in meine Karten ein. Eine ganz wertvolle, aber kaum bekannte Quelle für Quellen ist eine alte Wegzeichenkarte aus dem Jahr 1925. Aus dieser habe ich eine Liste extrahiert:

Der höchste Berg der Sächsischen Schweiz ist, klar, der Große Zschirnstein.

Er misst 561,74 m über HN.

Dann folgt der Große Winterberg, aber wie geht es weiter?

Die 300 höchsten Berge der Sächsischen Schweiz:

Hier abgeheftet.

Kommentierte Tabelle:

Hier abgeheftet.

Für die Erstellung habe ich folgende Quellen ausgewertet:

- Äquidistantenkarte von 1879 (ÄQ98, nachrangig)

- Messtischblatt von 1898 (MB98, nachrangig)

- Messtischblatt von 1931 (MB31)

- Karte Die Gansfelsen von Hans Brunner, um 1960

- Topographische Karte, Aufnahme etwa 1965 (TK65)

- Schulz, Thomas: Geodätische Bestimmung exponierter Felsgipfelhöhen unter besonderer Berücksichtigung der Morphologie des Elbsandsteingebirges. Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden 2010. Schulz hat am 2.12.2009 von der Schrammsteinaussicht (NHN=417,378) aus zahlreiche Gipfel der Schrammsteinkette erstmalig und mit sehr hoher Genauigkeit (<5 mm) bestimmt. Zielpunkte waren die Oberkanten der Gipfelbuchstützen. Höhensystem DHHN92 (TS10)

Eine Genauigkeitsanalyse gibt es hier.

Königstein und Lilienstein sind die bekanntesten Tafelberge. Klar, dann gibt es noch Pfaffenstein und Papststein ... aber wieviele Tafelberge gibt es überhaupt? Ein Verzeichnis der Tafelberge im Gebiet der Steine gibt es

Ausser dem linkselbischen „großen“ Gebiet der Steine gibt es noch ein kleineres Gebiet im Wildensteiner Wald, das gern vergessen wird. Das nehme ich mir später einmal vor.

Wo ist Annas Ruh oder wo sind die Eulensteine? Ein Register aller Ortsnamen der „Großen Karte der Sächsischen Schweiz 1:30000“ gibt es

Ich bedanke mich herzlich bei Thomas Albert, Bergwacht Dresden, der die Ortsnamen der Kartentitel „Großer Zschand“ und „Hinterhermsdorf“ für Zwecke der Bergrettung erfasst und mir zur Verfügung gestellt hat. Das Register enthält nun auch all diese Namen (die nicht unbedingt auf der „Großen Karte“ verzeichnet sein müssen).

Zu meinem Suchgitter: Das Suchgitter ist ein 500-Meter-Gitter und passt immer für alle meine Karten. Der Hockstein ist z. B. immer C19, egal ob auf der Basteikarte, der Brandkarte oder der Großen Karte der Sächsischen Schweiz. So lässt sich jeder Punkt einfach und schnell ansprechen und man braucht keine umständlichen Koordinatenangaben.

Weil sich aber nun mit den 26 Buchstaben nur 13 Kilometer adressieren lassen, werden die 4 griechischen Buchstaben Sigma Σ, Phi Φ, Psi Ψ und Omega Ω angefügt und es gibt 3 untereinanderliegende Buchstaben-Zonen:

- Nord- oder Quellenberg-Zone, etwa nördlich der Linie Lohmen – Ehrenberg – Unger. Buchstabenfarbe weinrot. Mit A~ apostrophiert.

- Hauptzone oder Rathener Zone. Buchstabenfarbe orangebraun, Nicht oder mit A° gekennzeichnet.

- Süd-Zone oder Schneeberg-Zone, etwa südlich der Linie Raum – Großer Zschirnstein – Hohenleipa. Buchstabenfarbe dunkelgrün, Kennzeichnung mit Apostroph: A'

Mich erreichen immer wieder einmal kleine Geschichten, oft mündlich, wenn man das nicht bewahrt, ist es auf ewig verloren.

Darum schreibe ich es auf und hefte es hier ab. Dazu gehören auch meine Notizen zum Reisen in der DDR.

Nach wie vor aktuell gehalten, hier abgeheftet.

bin ich ja ein großer Fan, Sammelseite hier, im Einzelnen ...

Teil 1: Meine Kartensignaturen.

Teil 2: Meine Wegemarkensammlung.

Teil 3: Wie ich meine Kartensignaturen in SVG definiere.

Teil 4: Hintergrund-Infos vom Entwickler, der ja ein großer Fan von Don E. Knuth ist.

Entwurf Straßenschilder ...

Entwurf Trekkingpfadzeichen ...

Über das große ẞ ....

Wegemarken Terrainkurwege Kurort Rathen zum Download ...

Der Schriftfont Lapidaria, mit dem mir Andreas Stötzner eine große Freude gemacht hat.

Böhm, R. (2006a):

Nationalparkprogramm Sächische Schweiz – Anhörung Träger Öffentlicher Belange.

Durchsicht des Nationalparkprogrammes Entwurf 02/2006 des Nationalparkamtes Sächsische Schweiz.

Von Rolf Böhm, Wählervereinigung Tourismus Bad Schandau. Manuskriptdruck, Bad Schandau 19.04.2006.

Link

Böhm, R. (2006b):

Öffentliche Mitgliederversammlung des Heimatvereins Hinterhermsdorf zum Nationalparkprogramm 2006.

01.06.2006. Kritische Auseinandersetzung mit den von Nationalparkleiter Dr. Jürgen Stein vorgetragenen Argumenten.

Link

Böhm, R. (2006c):

Variationen von Weltkartennetzen der Wagner-Hammer-Aïtoff-Entwurfsfamilie.

Kartographische Nachrichten, Nr. 2. Bonn-Bad Godesberg: Kirschbaum 2006.

Link (Durchgesehenes Manuskript 2015)

Böhm, R. (2008):

Analysiert: Anhörung Nationalpark-Programm Sächsische Schweiz. Zusammenstellung der Änderungen.

Unveröffentlicht.

Link

Böhm, R., Mothes, A. (2011):

20 Jahre Nationalpark Sächsische Schweiz. „Ein kritischer Rüpckblick“. Stiegenbuchverlag 2011.

Halle: Mothes 2011.

Link (Manuskript)

Böhm, R. (2012):

Mit unsern eigenen offenen Augen. Durchsicht des Rahmenkonzeptes für das Landschaftsschutzgebiet „Sächsische Schweiz“, Entwurf, Stand September 2011.

Stellungnahme der Stadt Bad Schandau im Rahmen des Anhörungsverfahrens. Bad Schandau 22.02.2012.

Link

Böhm, R. (2015):

Ziel sei Harmonie und Einklang, nicht Konflikt und Missklang. Kritische Entgegnung von Rolf Böhm,

Vertreter der Kommunen in der Arbeitsgruppe Wegekonzeption (AG Wege) zu der Veröffentlichung

der Nationalparkverwaltung „Arbeitsgruppe Wegekonzeption beschließt Öffnung des Oberen Fremdenweges im Nationalpark“.

Bad Schandau, 24.11.2015.

Link

Koch, W. G., Stams, W. Böhm, R. (2017):

Erdabbildung in neuer Form.

Kartographische Nachrichten (Nr. 3). Bonn-Bad Godesberg: Kirschbaum 2017.

Link

Böhm, R. (2017):

10 Tricks, mit denen Wege in Nationalparks gesperrt werden.

03.03.2017. Unveröffentlicht.

Link (Kurzfassung)

Link (Langfassung)

Böhm, R. (2020):

30 Jahre Nationalpark. Zeit und Landschaft und Ewigkeit.

Sächsische-Schweiz-Initiative Dresden (Hrsg. P. Rölke), Heft 37, S. 3-6. Dresden: Sächsischer Bergsteigerbund 2020.

Link

Böhm, R. (2021):

Über die Wegedichte.

Sächsische-Schweiz-Initiative Dresden (Hrsg. P. Rölke), Heft 38, S. 14/15. Dresden: Sächsischer Bergsteigerbund 2021.

Link

Böhm, R. (2022):

Wird die Sächsische Schweiz ein Disneyland, wenn der Nationalpark ein Naturpark wird?

Sächsische-Schweiz-Initiative Dresden (Hrsg. P. Rölke), Heft 39, S. 17-19. Dresden: Sächsischer Bergsteigerbund 2022.

Link

Böhm, R. (2024):

Über die Förster des Zeughauses. Erkundungen über das alte Forstrevier Ottendorf

Sächsische-Schweiz-Initiative Dresden (Hrsg. P. Rölke), Heft 41, S. 28-30. Dresden: Sächsischer Bergsteigerbund 2024.

Link

Kenntnisstand Zeughausförster mit Nachträgen (Erich Petrick 1848-52, Eberhard Horn 1967-68)

hier.

Böhm, R. (2025):

Forstgendarmen in der Sächsischen Schweiz. Ein Nebenkapitel der

sächsischen Polizeigeschichte.

Sächsische-Schweiz-Initiative Dresden (Hrsg. P. Rölke), Heft 42, S. 24-26. Dresden: Sächsischer Bergsteigerbund 2025.

Link